我が青春を彩ったクルマたち:その12(3代目カローラ編【前編】:車種別生産台数世界一を獲得)

Contents

1.はじめに

(番外3)(番外4)で、「初代サニー:B10」と「初代カローラ:E10」をご紹介をしましたが、この両車はその後も激しく鎬を削り、国内の大衆車市場をけん引してきました。

私の学生時代は、この両車は、ちょうど3代目から4代目にモデルチェンジされたころで、3代目の中古車が潤沢に出回っており、けっこうな数の友人たちが「3代目サニー:B210」と「3代目カローラ:E30/50」に乗っていました。

本編(その9)(その10)(その11)では、「3代目サニー:B210」をご紹介しましたが、今回から【前編】【中編】【後編】の3回に渡り「3代目カローラ」の車両概要と、その「3代目カローラ」に乗っていた2人の友人と、その愛車とのエピソードをご紹介したいと思います。

今回【前編】では、圧倒的なワイドバリエーションで、あらゆるユーザニーズをカバーし、車種別生産台数世界一を獲得した「3代目カローラ」の車両概要をご紹介します。

なお本ブログは、私の学生時代のつたない記憶と、定期購読誌「国産名車コレクション」、「名車文化研究所」や自動車メーカーなどのサイト、を参考にして書いていることをご承知おきください。

2.「3代目カローラ」とは

2‐1)カローラさんまる

「3代目カローラ」は、兄弟車の「3代目スプリンター」とともに1974年4月にデビューし、車両型式が(E30)であることから「カローラさんまる(30)」というキャッチコピーでプロモーションされていました。

新車をプロモーションする場合は、「NEWカローラ」などと訴求するのが一般的ですが、廉価版として先代の「2代目カローラ:E20」もしばらくの間併売されたため、それとの差別化のためにあえて「カローラさんまる」としていたようです。

そういえば現行のカローラも先代が併売されており、こちらは先代が「カローラ アクシオ」という車種名で販売されています(2025年10月に生産終了予定)。

これは営業車などの実用性と低価格を重視する法人などのユーザー向けの車種となっており、今も昔も、トヨタはこのような様々なユーザーニーズに応える商品戦略に、とても長けていたということになります。さすが販売のトヨタです(今では世界のトヨタです)。

2‐2)ワイドバリエーション

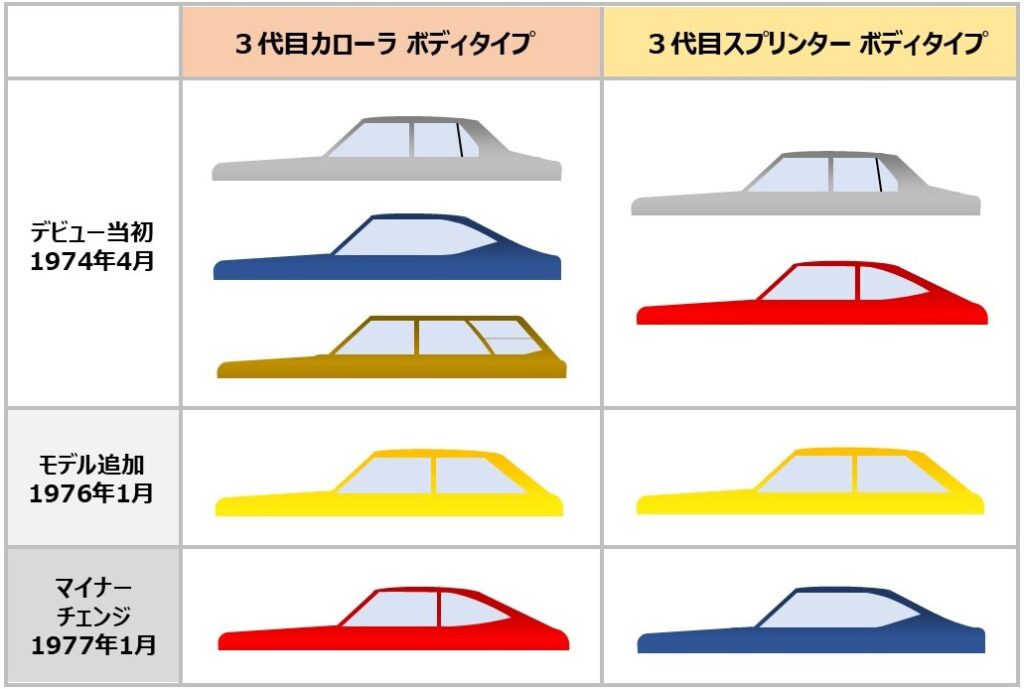

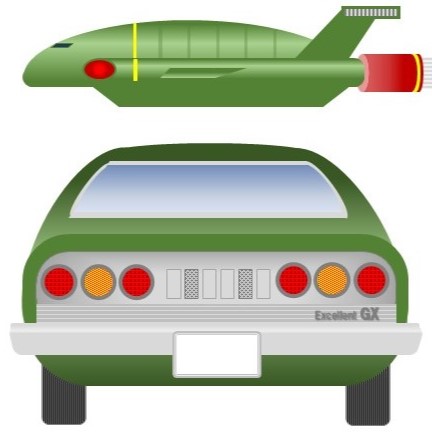

「3代目カローラ」のデビュー当初は、カローラがセダンとハードトップとバン、スプリンターがセダンとクーペでしたが、1976年1月に両車にリフトバックが追加され、1977年1月のマイナーチェンジのタイミングで、カローラにクーペ、スプリンターにハードトップが追加されたため、カローラは、セダン、ハードトップ、クーペ、リフトバック、バンの5つのボディタイプを有するワイドバリエーションとなりました。

ボディタイプだけでなく、エンジンのバリエーションも豊富で、1.2リッター、1.4リッター、1.6リッターの3つの排気量の直列4気筒OHVのエンジンに、その各々がシングルキャブ、もしくはツインキャブ仕様となっていました。

そしてそのエンジンラインアップの頂点には、本編(その6)でご紹介したスポーツグレードの[レビン]に搭載される、ソレックスツインキャブで武装した1.6リッター直列4気筒DOHCエンジン(2T-G型)が君臨していました。

2‐3)排ガス規制との闘い

この時期に生産されているクルマは、我が愛車「ケンメリ:4代目スカイライン(マイナーチェンジ後なのでGC111)」も含めて、厳しい排ガス規制に苦しめられました。

特にこの「3代目カローラ」は、1974年(昭和49年)から1979年(昭和54年)の5年あまりのライフの間に、昭和50年、51年、53年の排ガス規制をクリアする必要があり、何度もマイナーチェンジを繰り返し、1977年1月のマイナーチェンジでは、車両型式をE30からE50に変更するほどの大規模な変更を行っています。

ハイオク(有鉛)仕様の廃止から始まり、高性能DOHCエンジンを搭載した[レビン]の一時生産中止、3つのTTC(Toyota Total Clean system)の採用、EFI(電子燃料噴射装置)の採用などなど、様々な方策で、3度の厳しい排ガス規制をクリアしました。

ちなみに3つのTTCとは、TTC-V(Vortex:トヨタ複合渦流方式)、TTC-C(Catalyst:トヨタ触媒方式)TTC‐L(Lean burn:トヨタ希薄燃焼方式))となります。エンジニアのみなさんは、本当にご苦労されたことと思います。

2‐4)世界一に君臨

圧倒的なワイドバリエーションで、あらゆるユーザニーズをカバーした「3代目カローラ」は大ヒットとなり、車種別生産台数で世界一を獲得しました。3度の厳しい排ガス規制を課せられた時期にもかかわらず、さすがトヨタです。

そして1966年に誕生したカローラの累計販売台数は、1976年に500万台、1982年に1000万台、そして1997年には2265万台に到達し、王者VWビートルを抜いてギネス世界一記録を奪取しました。その後も記録は更新され続け、2021年には5000万台に達しています。もちろん現在もカローラは世界150ヶ国以上で販売されており、記録は更新中です。

3.「3代目カローラ」の主要諸元

「3代目カローラ」の、デビュー当初の3つのボディタイプの主要諸元を下表に示します。グレードは3つとも1.2リッターのハイデラックスの4M/Tで統一してあります。

全長、全幅、ホイールベースは3つとも同じですが、バンは積載性を考慮して、全長が55㎜、全高が20mm大きくなっています。最高速度もセダンとハードトップは150km/hで同じですが、バンは10km/hほど低くなっています。

こちらはバンは車重が少し重いのと、積載時でもスムーズな発進が可能となるように、ファイナルギア比を少し低く(数値は高く)してあるためだと思われます。よく考えられています。

4.おわりに

以上が、圧倒的なワイドバリエーションであらゆるユーザニーズをカバーし、車種別生産台数世界一を獲得した「3代目カローラ」の車両概要のご紹介となります。

次回【中編】では、アポロキャップの友人のっていた「3代目カローラ」と、その愛車とのエピソードをご紹介したいと思います。アポロキャップの友人は、スポーティ(荒っぽく?)に走るのが大好きで、多くの不適切なエピソードを残してくれました。

<我が愛車ケンメリ関連のブログのメニュー入口>

我が愛車ケンメリとの様々なエピソードや、私の記憶の中にしっかりと刻まれている数々の往年の名車たちをご紹介していますので、ぜひご覧になってください。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません