我が青春を彩ったクルマたち:その16(2代目マークⅡGSS編【後編】:田んぼの中でその生涯を閉じました。)

Contents

1.はじめに

前回【前編】では、「2代目マークⅡGSS」を含めた「2代目マークⅡ(RX10/20)」の車両概要をご紹介しました。

当時のクルマらしく、グレード体系がとても豊富で、かつその価格設定が絶妙で、いつのまにやら最上級グレードに導かれてしまいそうでした。私の親父も、この「2代目マークⅡ」で初めて最上級グレードを購入しましが、ひょっとすると敏腕セールスマンに導かれてしまったのかもしれません。

今回【後編】では「2代目マークⅡGSS」にのっていた、ハンドルを握ると豹変してとても獰猛になる、山奥に住んでいた友人のエピソードなどをご紹介したいと思います。

なお本ブログは、私の学生時代のつたない記憶と、定期購読誌「国産名車コレクション」、「名車文化研究所」や自動車メーカーなどのサイト、を参考にして書いていることをご承知おきください。

2.友人の「2代目マークⅡGSS」

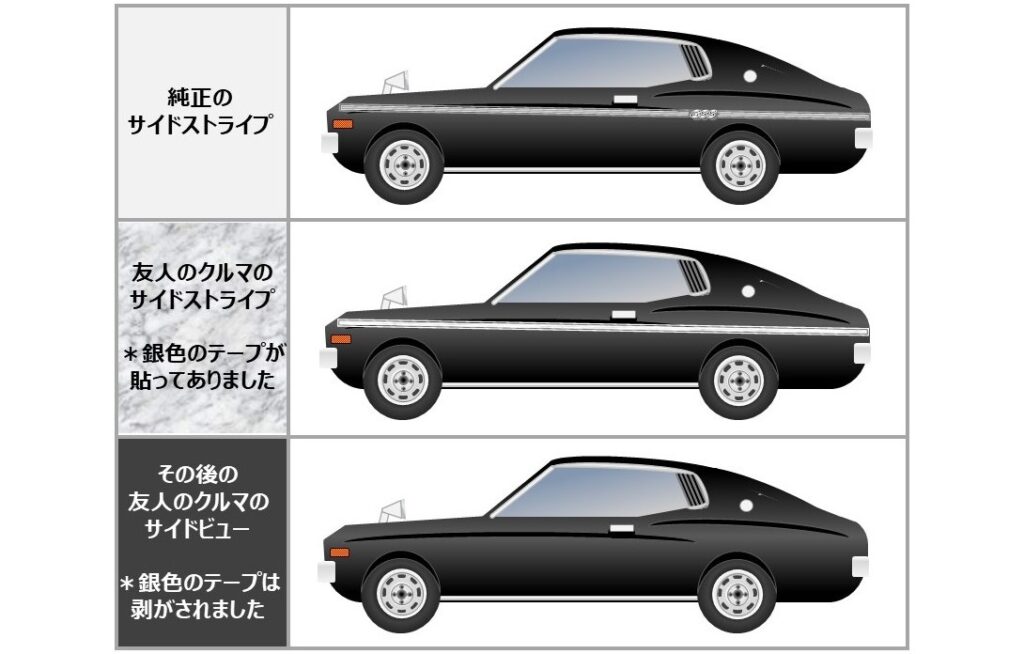

2‐1)魅惑のサイドストライプ

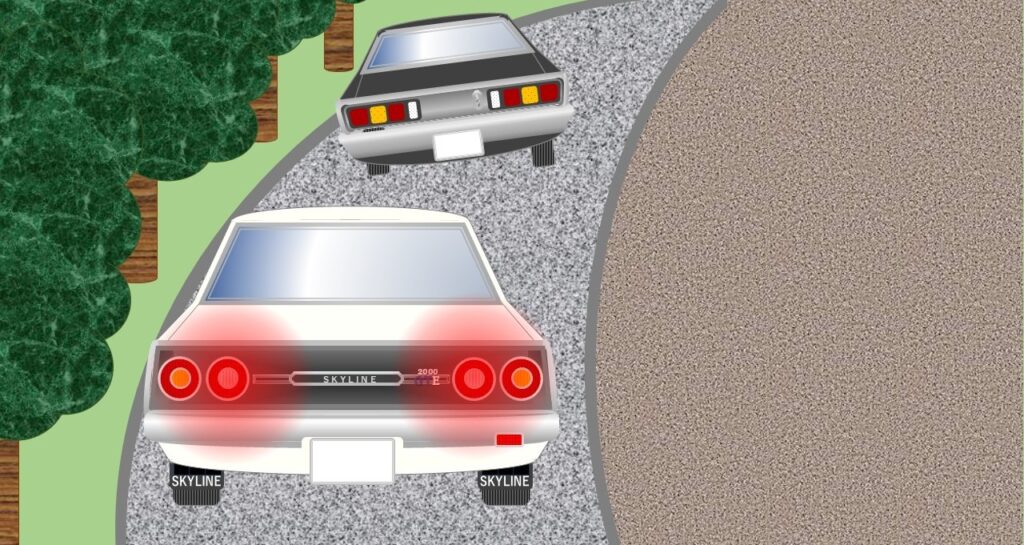

友人は「2代目マークⅡGSS」を、近所の知り合いのモータースで購入しました。納車の当日は、彼に頼まれてもうひとりの友人と3人で、我が愛車ケンメリ「4代目スカイライン(マイナーチェンジ後なのでGC111)」でそのお店に向かいました。

お店に到着するまでは、友人はもうすぐ手にする「2代目マークⅡGSS」に胸が高まり、少し興奮気味でした。もともと麻雀でいい役がついてくると、かなり興奮気味になり奇声を発するクセがありましたが、我が愛車ケンメリの車内でもずっと饒舌でした。

その延々と続く話の中で、自分がみつけた「2代目マークⅡGSS」には、その象徴となるかっこいいサイドストライプがついていなかったので、お店の人にお願いしてつけてもらったといっていました。そしてその仕上がりが、とても楽しみのようでした。

そんな話を聞いているうちに、いよいよお店に到着しました。そしてブラックライトニングというグレーがかったブラックの精悍な「2代目マークⅡGSS」が、私たちを出迎えてくれました。そしてお願いしたサイドストライプもしっかりとついていました。

ただ、いままで饒舌だった友人が、そのサイドストライプをみて、急に貝のように無口になってしまいました。どうやら純正のサイドストライプではなく、銀色のテープでお店の人が取り繕ったもののようでした。

それはそれでけっこう苦労して貼られていましたが、なんといってもその銀色のテープの質感が、友人には受け入れられなかったようでした。私もその質感には、ちょっと無理があると感じました。

そして、その次に友人の「2代目マークⅡGSS」をみたときには、そのサイドストライプはなくなっていました。

2‐2)獰猛なコーナーリング

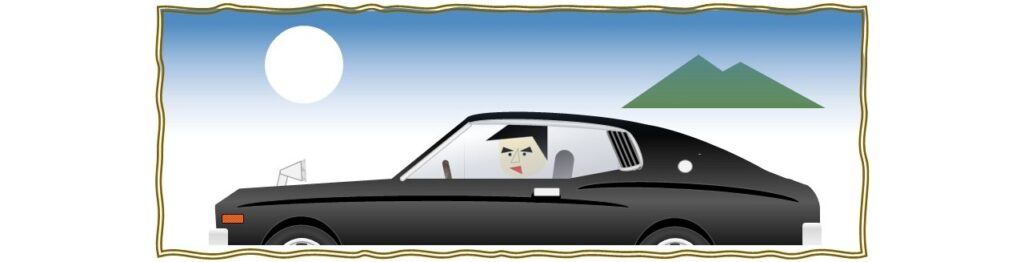

サイドストライプのなくなった友人の「2代目マークⅡGSS」は、そのボディカラーと相まって、むしろスパルタンで獰猛な雰囲気を醸し出していました。そして前述の通り、その友人はハンドルを握ると豹変してとても獰猛になるクセがありました。

そんな友人がある日、いちおう[GT]の称号がついた我が愛車ケンメリに勝負を挑んできました。

我が愛車ケンメリは、厳しい排ガス規制で弱りきっていましたが、足回りだけは前輪ストラット、後輪セミトレーリングアームの4輪独立懸架、そしてショックアブソーバーは[GT-R]の血を受け継いだ[GTX‐E(Sタイプ)]仕様で強化してあったので、直線ではなくコーナーで勝負すれば、なんとかなるかと思っていました。

決戦場はもちろん一般道ではなく、あまりクルマが走っていない学校の構内で、足回りを強化した我が愛車ケンメリでも、けっこう速度を落とさないと回れないような急なコーナーを選びました。

そしていざ勝負、すでに友人は愛車と共に獰猛な状態になりつつあり、(18R‐G型)エンジンの咆哮を響かせて勢いよく飛び出していました。もちろん我が愛車ケンメリでは、ついていくことはできませんでしたが、コーナーで一気に抜き去さろうと考えていました。

すると友人の「2代目マークⅡGSS」は、コーナーに差しかかっても一向にスピードを緩める気配はなく、なんとノーブレーキで信じられないような速度でコーナーに突っ込んでいきました。うわっ!危ない。

「2代目マークⅡGSS」の足回りは、前輪こそダブルウィッシュボーンでしたが、後輪は4リンクコイルの旧態依然のリジットサスだったので、タイヤが踏ん張るというよりは、サスが底をついてボディが完全に傾いた状態でかろうじてコーナーを抜けていきました。横転しなくて本当によかったです。

勝負のあとは、もちろん友人は得意満面でいつものようにとても饒舌になっていましたが、その助手席にのっていたもうひとりの友人は、完全に無口でした。相当怖かったようでした。

2‐3)最後は田んぼの中で

その後しばらく友人は「2代目マークⅡGSS」で、獰猛なドライビングを楽しんでいましたが、あるときからミニバンのトヨタ「タウンエース」で通学するようになりました。

あれだけ気に入っていた「2代目マークⅡGSS」はどうしたのかと聞いてみると、これからはRV(レクレーショナルビークル)の時代なので買い換えた、といいました。たしかにキャビンには手が加えられており、車中泊も可能な仕様になっていましたが、なんとなく歯切れが悪いように感じました。

その後月日は経ち卒業のお別れ会で、けっこう盛り上がった最後の最後に、突然彼はマイクを握りしめていつもの饒舌なしゃべりではく、静かに語り始めました。そして「2代目マークⅡGSS」は、彼の獰猛な運転の果てに、田んぼの中でその生涯を閉じてしまったという事実が分かりました。

あまりにも悲しそうに語るので、せっかくの盛り上がりが、お別れ会らしくしんみりとしてしまいました。そしてみな、学生時代の思い出を胸に去っていきました。

3.各車の主要諸元

「2代目マークⅡGSS」と、我が愛車ケンメリの主要諸元を下表に示します。

全長は、直列6気筒エンジンを搭載する我が愛車ケンメリのほうが100mm以上長くなっていますが、それ以外のボディサイズはほぼ同じです。

車重は、我が愛車「ケンメリ」は厳しい排ガス規制を課せられ、それに対応するためにずいぶんと重くなっており、さらに名機(L20型)エンジンも牙を抜かれているので、DOHCパワー炸裂の「2代目マークⅡGSS」には、数値の上でも大きく差をつけられていました。

4.おわりに

以上が【前編】【後編】の2回に渡る「2代目マークⅡGSS」を含めた「2代目マークⅡ」の車両概要と、その「2代目マークⅡGSS」にのっていた、ハンドルを握ると豹変してとても獰猛になる、山奥に住んでいた友人のエピソードなどのご紹介となります。

当時の[マークⅡ]は、日産の「スカイライン」「ローレル」と好勝負を繰り広げていましたが、なかなか優位に立つことができませんでした。「チェイサー」「クレスタ」などの兄弟車を追加投入しますが、それでも思ったような結果を残すことができませんでした。

そして1984年8月に発売された「5代目マークⅡ」が、ハイソカーブームの火付け役をなり、一気に形勢を逆転しました。その後も「マークⅡ」の時代は続きますが、SUV(Sports Utility Vehicle)やミニバンの台頭に押され、「マークX」として巻き返しを図ったものの、2019年12月に生産が終了となりました。

さすがのトヨタでも存命は難しかったようです。。。

<我が愛車ケンメリ関連のブログのメニュー入口>

我が愛車ケンメリとの様々なエピソードや、私の記憶の中にしっかりと刻まれている数々の往年の名車たちをご紹介していますので、ぜひご覧になってください。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません