我が青春を彩ったクルマたち:その17(2代目フェローMAX編【前編】:途中で550㏄になりました。)

1.はじめに

私の学生時代は、クルマがないと暮らしていけないほど辺鄙(へんぴ)なところ住んでいたので、ほとんどの友人たちがクルマを所有していました。ただそのほとんどが小型乗用車の中古車で、軽自動車にのっている友人はほぼ皆無でした。

当時のクルマの耐用年数は、今とはくらべものにならないぐらい短く軽自動車は特に短かったので、中古車でなかなかまともな玉に巡り合えなかったことと、今とは違いクルマ命の時代だったので、少しでも女性の目を引くようなクルマに乗りたかったことが、その理由だったのではないかと思います。

ただそんな中で、友人の中でも1、2を争う大酒呑みの友人が、知り合いからクルマを譲り受けたということで、友人初の軽自動車、ダイハツの「2代目フェローMAX:以下フェローMAX」を、学生寮に乗りつけてきました。

その後しばらくしてこの「フェローMAX」は、友人の中でも1、2を争うもうひとりの大酒呑みの友人に引き継がれました。ちなみにこのふたりの大酒呑みぶりは、呑む量と酔ったときのだらしなさという点で、甲乙つけがたかったです。ずいぶんと世話をさせられました。

ということで今回から【前編】【後編】の2回に渡り、大酒呑みの友人ふたりが乗り継いだ「フェローMAX」と、その大酒呑みの友人ふたりとのエピソードなどをご紹介したいと思います。

今回【前編】では、360㏄でデビューし途中から550㏄になった「フェローMAX」の車両概要をご紹介したいと思います。

なお本ブログは、私の学生時代のつたない記憶と、定期購読誌「国産名車コレクション」、「名車文化研究所」や自動車メーカーなどのサイト、を参考にして書いていることをご承知おきください。

2.「フェローMAX」とは

2‐1)リッター100馬力以上

「フェローMAX」は、1970年4月に発売されました。まさに前月に大阪万博が開幕し、世の中、とくにダイハツの本拠地となる大阪が、湧き上がっていたときでした。

先日大盛況の中で閉幕した大阪・関西万博の総来場者数の約2500万人に対し、1970年の大阪万博の総来場者数は約6500万人だったので、当時は大阪中が人人人で溢れ返っていたことと思います。

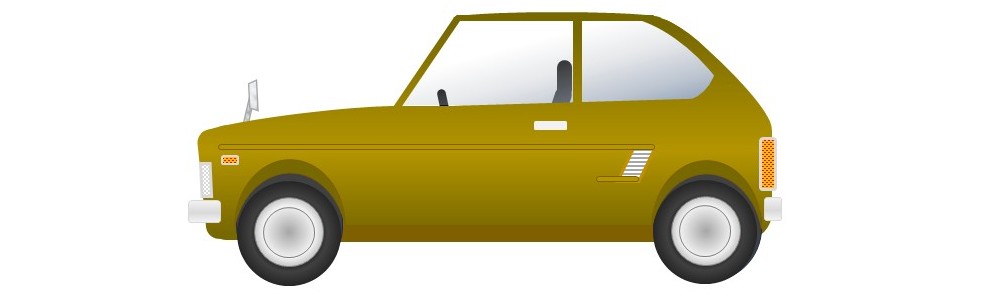

「フェローMAX」の先代は「フェロー」という名で、当時主流だったFR(Front engine Rear drive)方式が採用されていましたが、「フェローMAX」からは、当時の軽自動車市場を席巻していたホンダの「N360」と同じFF(Front engine Front drive)方式を採用し、名前にMAXというサブネームがつけられました。

エンジンは先代から引き継いだ、360 ccの直列2気筒の2サイクルエンジンでしたが、なんとリッターあたり100馬力以上の40馬力を絞り出す、軽自動車最強エンジンを搭載した「フェローMAX SS」というモデルまでラインナップされていました。

エクステリアデザインは、軽自動車らしからぬ(?)ロングノーズスタイルで、キャビンが狭くなるハンディは、前述のFF方式の採用でスペース効率が高められていたようです。

そしてなんと軽自動車では初めてとなる、当時小型乗用車で大流行していたレザートップのピラーレスハードトップまで追加投入されています。もう何でもありだったようです。

2‐2)550㏄に排気量アップ

「フェローMAX」は、1976年1月に施行された軽自動車の規格改定にいち早く対応し、1976年5月に「フェローMAX550」が投入されました。

エンジン排気量は、規格の上限に近い547㏄までアップされましたが、ボディサイズはわずかばかりのサイズアップにとどまりました。

排気量は200㏄近くアップしましたが、エンジン出力は5馬力ほどダウンし、一方でトルクは0.2kgmアップし低回転から発生するように改良されています。軽自動車の激しい馬力競争も終焉を迎え、扱いやすさに重きが置かれるようになったようです。

エンジンの燃焼方式も2サイクルから4サイクルに、しかも少しおごったSOHC(Single Over Head Camshaft)が採用され、静粛性が格段に改善されたようです。

3.軽自動車規格の変遷

参考までに、軽自動車規格の変遷を下表に示します。

排気量は100㏄から始まり、制定当初は4サイクルと2サイクルで異なる排気量となっていました。定格出力も決められており、当初は1.2Kw 、馬力換算でわずか1.63馬力となっていました。

その後排気量はアップされ、360㏄の時代が長く続きましたが、厳しい排ガス規制に順応できるように550㏄に、そして660㏄までアップされたところで今に至っています。現在の軽自動車の十分な性能を考えると、おそらくこれ以上排気量アップがなされることはないのではと思います。

ボディサイズも改定のたびに広げられてきていますが、全高だけは最初から2.0mで、これは商用車の荷台を想定した数字となっています。ただ幅の狭い軽自動車が、この規格いっぱいの高さに荷物を積んで走る姿は、岸和田のだんじりのようで、少し恐怖を感じます。

4.おわりに

以上が、360㏄でデビューし途中から550㏄になった「フェローMAX」の車両概要をご紹介になります。

次回【後編】では、大酒呑みの友人ふたりが乗り継いだ「フェローMAX」をご紹介させていただきます。くすんだドス黒いボディから鮮やかな山吹色のボディに変身したり、田舎道を封鎖したりして、友人たちのクルマの中でも話題の絶えない存在でした。

<我が愛車ケンメリ関連のブログのメニュー入口>

我が愛車ケンメリとの様々なエピソードや、私の記憶の中にしっかりと刻まれている数々の往年の名車たちをご紹介していますので、ぜひご覧になってください。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません