日本3大菓子パンの中の2つ、元祖【木村屋總本店】のあんぱんとジャムパンを食べました。

Contents

1.はじめに

先日、【新宿中村屋:以下中村屋】のチキンカリーのご紹介をする中で、【中村屋】は日本3大菓子パンの中のクリームパンの元祖というお話ししました。

日本3大菓子パンとは、あんぱん、ジャムパン、クリームパンのことで、子供のころはよく食べていました。では残る2つのあんぱんとジャムパンはとなると、こちらは【木村屋總本店:以下木村屋】が元祖となり、とくにあんぱんは明治の初めの誕生となります

ということで今回は、元祖【木村屋】のあんぱんとジャムパンと、【木村屋】について少しご紹介したいと思います。本当は元祖【中村屋】のクリームパンも交えて、日本3大菓子パンの元祖の食べ比べとしたかったのですが、【中村屋】のクリームパンは、現在同社の新宿の本店の中のお店でしか購入できないようなので、こちらは別の機会にしたいと思います。

なお本ブログは、私の確かな舌(?)と、【木村屋】のホームページなどを参考に書いていることを、ご承知おきください。

2.【木村屋】のご紹介

2‐1)明治2年創業

【木村屋】は、明治2年(1869年)に木村安兵衛氏とその次男の英三郎氏により、【文英堂】という名で東京 芝の地(多分東京タワーのあるあたりです)で創業しました。そしてその1年後の明治3年(1870年)の銀座への移転に伴い、現在の【木村屋】に改めました。

銀座への移転後は、銀座の中で店舗の場所を少しづつ移しながら、現在の場所に落ち着きました。ちなみに現在の銀座の【木村屋】は分社されて、【銀座木村屋】という別会社となっています。

2‐2)【木村屋】と【中村屋】

日本三大菓子パンの元祖となる【木村屋】と【中村屋】の会社概要を下表に示します。

創業は【木村屋】のほうが30年ほど古くなりますが、現在の会社の規模(資本金、売上高、従業員数)は【中村屋】のほうが勝っています。これはパンやお菓子以外に、カレーなどのレトルト食品、肉まんなどを取り扱っているのと、レストラン事業など手広く事業展開しているからだと思います。

ただ資本金の差は、その事業規模以上のものがあり、こちらは【木村屋】が、前述の【銀座木村屋】などの分社化や、工場の統廃合などを積極的に行っているからではないかと思います。

3.あんぱんとジャムパンの誕生

3‐1)あんぱんの誕生

あんぱんの誕生は、明治7年(1874年)となります。

当時のパンは、まだ発酵に不可欠となるイーストが日本では入手できなかったため、ホップが代用されており、あまり日本人の口には合わなかったようです。

そんな中で創業者の一人である英三郎氏がお菓子屋に奉公し、造り酒屋にも出入りしていた経験を活かし苦労を重ねた末に、米と麹と水から造る酒種酵母を造ることに成功しました。

そして、その酵母を使ったしっとりとした生地にあんこが入ったあんぱん、酒種あんぱんを世に送り出しました。あんぱんの誕生です。

この酒種あんぱんは、あっという間に大評判となり、なんと明治8年(1875年)には、明治天皇に献上されました。

3‐2)ジャムパン誕生

ジャムパンの誕生は、明治33年(1900年)となります。

おりしも富国強兵のもとで強化される軍隊が、より近代的な戦争を目指して火を使わない食料であるビスケットの開発を手掛けたことがきっかけでした(火を使ってご飯を炊いて、それが目印となり敵から狙い撃ちされた苦い経験があったようです)。

そのビスケットの開発に協力していた【木村屋】三代目の儀四郎氏が、ビスケットの生地にジャムをはさんで焼いているのを見て、そのジャムをパンに入れることを思いつきました。ジャムパンの誕生です。

もちろんあんぱんと同様に、あっという間に大評判となりました。

4.あんぱんとジャムパンをいただく

4‐1)豊富なあんぱんの種類

【木村屋】のあんぱんとジャムパンをもとめて、横浜高島屋のデパ地下にある【木村屋】の店舗にお伺いしました。休日の夕方だったせいもあり、かなり品数が少なくなっていましたが、なんとか滑り込みセーフであんぱんとジャムパンを買うことができました。

あんぱんにはいろいろな種類があり、こしあん、つぶあんをはじめ、なんとチーズクリーム、あまおう苺が入ったものまであり、こうなるともうあんぱんではなく、クリームパンとジャムパンではないかと思いました。

そしてその中から迷うことなく、明治天皇に献上されたこしあんに八重桜の塩漬けがトッピングされた「酒種 桜」を選びました。ちなみにジャムパンは一種類のみでした。価格(2025年3月現在)は、税抜きであんぱんが260円、ジャムパンが204円で、あんぱんのほうが少しだけ高価でした。

4‐2)あんぱんをいただく

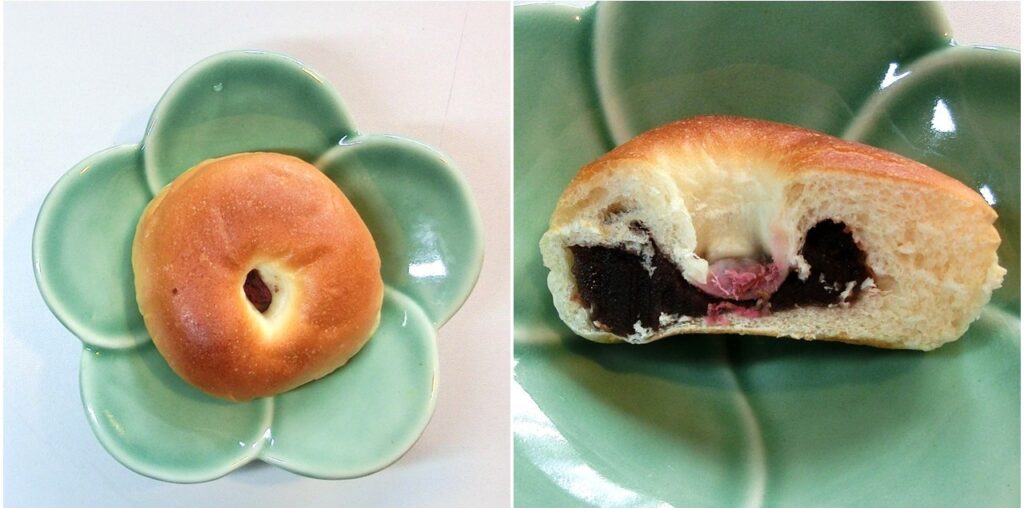

まずはあんぱんをいただきました。大きさは思った以上に小さく直径6cmほどで、スーパーなどで売っている大手パンメーカーのあんぱんの半分以下でした。

生地から食べてみると、少し甘みがあり、しっとりしすぎてもいない、でもパサパサではない、ちょっと懐かしい味でした。昔実家の近くにあった、昔ながらの手造りパン屋さんの味を思い出しました。

餡はとても上品な甘さで、八重桜の塩漬けがとてもいいアクセントになっており、パンというよりは高級な和菓子に近い味でした。

4‐3)ジャムパンをいただく

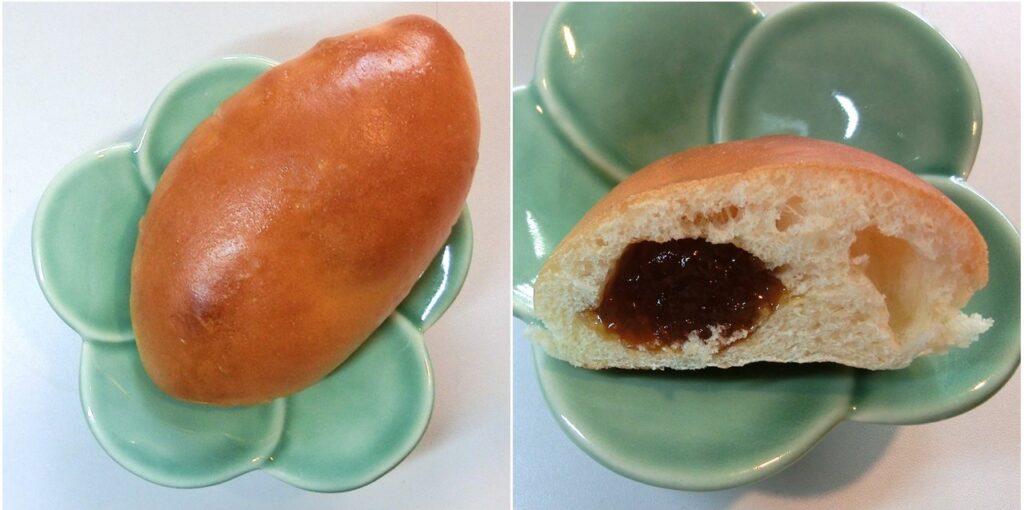

つぎにジャムパンをいただきました。大きさはあんぱんよりはかなり大きく、スーパーなどで売っている大手パンメーカーのジャムパンよりひとまわりほど小さい程度でした。

生地はあんぱんと同じく懐かしい味でした。

ジャムはよくある甘~いイチゴジャムというよりは、柑橘系の果実(多分)の甘さおさえめの、洋菓子の焼菓子で使われているようなちょっと贅沢な味でした。ジャムをはさんだビスケットからヒントを得て生まれただけのことはあります。

5.おわりに

以上が、元祖【木村屋】のあんぱんとジャムパンのご紹介になります。

どちらも、誕生当初は1銭程度売られていたようで、現在の貨幣価値で200円程度だったようです。そうなると庶民でも手の届く価格ということで、当時の庶民たちもこの味を楽しんでいたということになります。

昔の人たちも、けっこうおいしいものを食べていたのだなと、あらためて感心しました。

<ケンメリブログのグルメのメニューの入口>

たまたま巡り合うことができた絶品料理や、年甲斐もなく未だに食べ続けているカップ麺の珍しい品々などを、自称グルメ(大食い)の視点でご紹介しています。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません